多年来,我一直致力于书写家乡故事。为了获取鲜活的素材,我经常到吉林省长白山地区深入生活,就是在这期间,我看到了《缝狗》这部小说里提到的重要道具“狗护甲”。

那是2018年夏季的一天,因为特殊原因,我不得不在一幢深山小屋里独自住了三天。小屋周围十来里地不见人烟,屋外陪伴我的,是二十几条被圈养的猎狗。正值汛期,时时暴雨如注。第一个夜晚,被恐惧折磨得坐立不安的我在两间小屋里乱翻。在翻找中,我看到了一堆马甲。窗外电闪雷鸣,映照出马甲上一道道长长的缝痕和大块近乎黑色的污痕,浓重的腥气令人作呕。我强忍恶心,打开细看不算,还上身试穿,确定那款式不是人用的。我还找到了匕首、扎枪等器物,一共五件。我像做法事一样,把它们在土炕上围出一个圈,然后抱着膝盖坐在圈的中间,盼天亮。

凌晨三点多时雨停了,曙色白里还透着青时,我穿上过膝雨靴,在小屋周边游荡,看见了一片李子树。李子味道甜美,我心满意足地干完了早餐,抬眼时,看到林间隐现一堆坟茔。

如果前一晚我就知道小屋附近还有这么多坟,还会留宿在这里吗?答案是肯定的。有句话叫——来都来了。

小屋主人——老猎人告诉我,马甲就是“狗护甲”,是猎狗冲锋陷阵时披挂的战袍,每一条缝痕都浸透了鲜血。如今,它们和猎狗一样,已经失去了驰骋的舞台,只能作为主人部分往事的见证,沉睡在空屋一角,时时提醒主人,它们共同经历过的那些血腥与杀戮,那些在林海雪原呼啸来去的日子。他留着马甲,就留住了生命中的一部分重要时光。

就在那间空屋的土炕上,我知道了猎狗大青和野狼狗的故事。大青捍卫生命尊严、“背叛”旧主、为自个儿“逆天改命”;而那条拥有长白山狼血统的跑起来像一道闪电的野狼狗,为了爱情,落入猎人的陷阱,因为对自由的极致追求,带着一肚子待产的儿女绝食而亡。

“它自落进陷阱起,就一口水都没喝过。无论送到它面前多少美食,它从不曾瞟过一眼。七天后,它就死了。”时隔多年,老猎人提到野狼狗时,眼神里还是糅杂了惋惜、遗憾、钦佩、赞叹诸般情绪。动物拥有的信念与意志力,经常让人类也不得不默默起立致敬。那一刻,我想起了听过的一只瘸腿母虎斗败十几条猎狗的故事。

大青和野狼狗的故事跌宕起伏,有文友赞我“编得够高级”。我反驳说,这样的故事是编不出来的。绵亘千余里、文化博大精深的长白山,孕育了多少无需加工就足以令人心折的故事啊,这只是其中的一个而已。万物因山而生,山因万物而灵,我作为一个听故事的人,有幸得遇,也只能默默地倾听和记录,不需要人为设计起承转合,情节已足够精彩。

还是在那一次,我听到了“缝狗”这个词。原话是,“他可是个了不起的人物,会缝狗”。当时行色匆匆,又限于各种制约,很多条件都不成熟,实在没能力深入交流。但是“缝狗”这两个字像一颗种子埋在了我的心底。约半年后的一天,我坐在十四爷的原型人物的车上,在中朝边境奔跑一天,返程时穿越茫茫林海,三四个小时的车程,未见一丝灯光。崎岖的林间小路上,一会儿窜出一只野兔,一会儿蹦过一只狍子。我们不时下车,查看山牲口在雪地里留下的足迹。我还试图往林子里追出去几十步,被他喝止。

他是一位勇者,敢于和大孤猪正面硬刚。因此当他赞我的胆量超过大多数山里人时,我实在不能不暗中得意。

就在那段特别的旅途中,“缝狗”剥开它神秘的面纱,完整地袒露在我面前。一根连结了生与死的缝线,串起了一个个故事。那些故事既原始、蛮荒,又温柔、慈悲,搅动得我热血沸腾。我盯牢他握着方向盘的那双敢在鬼门关前跟阎王爷争抢生命的大手,激动不已又信心满满地筹划,如何选取一个独特的切入点,让这个故事以尽量好看的样子问世。那时的我没想到,这一等竟然要这么久。

在那个雨夜惊魂后的第四年,我完成了《缝狗》这部小说的创作。2023年2月,《缝狗》在第二届“长江杯中国现实主义原创儿童文学优秀作品”征集活动中获奖。又过两年,《缝狗》在长江少年儿童出版社出版面市。我用一个小小游子归来的见闻,串起一个关于背叛与忠诚、盗猎与反盗猎的生态故事。家境优渥的少年尹小安在长白山老家游学期间变身“大神探”,“血马甲”“缝狗”“白脸之谜”“爷爷们的恩怨”等“悬案”接连“告破”,人性之光照亮了少年心灵的角角落落,涤尘除秽,激浊扬清,小小心疾不药而愈,灵魂被彻底淘洗了一遍。

《缝狗》里的人物和故事基本有原型。边缘人物如老卢嫂子、大头爷爷;动物如大青、野狼狗、老孤猪等都有出处。人物、动物和情节、细节一样,根像是被“焊”在了这片林海雪原上,站得稳,立得牢,散发着自然、灵性的光芒。糙也罢丑也罢,勇也罢莽也罢,这是他们在人间的样子。

因为经常游走在长白山各地,我迷恋那些散落在群山之间的风景画一般美丽的小村庄,深信每一个村子都贮藏了满满的故事,向往走进去。长白山地区民风淳朴,说夜不闭户,路不拾遗也不为过。可这片土地再美再好也留不住它的孩子了。山里极少能看到五十岁以下的“年轻人”,更不要说儿童。学校合并了,孩子们进城了,它的壮美风光、风俗人情、传说故事,被那些散落八方的人带到了世界各个角落。他们一次次遥隔千山万水,凝望家乡的方向热泪横流,哽咽着说“那是我的家啊。”东北籍艺人毛不易的成名曲《东北民谣》在B站的弹幕里,山呼海啸般的“泪目”字样中夹杂着汹涌的“回不去了,真的回不去了……”而在他们回不去的故乡,老人们倔强的身影渐渐弯成一个个行走的“?”,仿佛在时刻发问:这世界到底怎么了?

我多次在作品中楔入“漂泊在外的东北人想回家”的元素,喜欢代入游子视角。在我的内心深处,欣慰于吉林这个边疆省份目前的生态现状和普通民众的生态意识,也忡忡于本地人口的大量、快速地流失。吉林省人口从2700万减少到2024年末的2317.31万,也只用了数年时光。我渴望更多人回来,只是为了寻根和路过也行。避暑也好,过年也好,探亲也好,游学也好,长白山迎接它的孩子们归来的怀抱,永远热情地敞开着。在《缝狗》中,它迎回了少年尹小安。尹小安也一定会再次踏上这片黑色的土地。

《缝狗》的地域色彩过于浓重,我的责任编辑陈莎老师为了保证图书的品质,让图书的呈现形式符合故事内容,在长达两年的时间里,我们之间的沟通足以整理成一本新书。文字的修正、删改这些基本的操作姑且不算,单插画和封面的设计就有很多值得诉说的。

为了符合故事逻辑和现实情况,从山形、树种、道路走向、光照强度等地理环境到冰车的形态、扎枪头的形状、缝狗的线、狗马甲的样式等器物特点,从五爷家院子的木板栅栏、房屋制式等外部环境到灶台、家具、火炕上摞的花被等屋内陈设,还有当地人的服饰特征、粘豆包的颜色、水杯上的花纹等细节我们都一一进行了讨论和梳理,以保证这些内容的安排既能体现原生态,也能符合当下东北的现状。比如,老人服饰不能完全照搬历史剧里特别有年代感的款式,因为现在很多东北老人的子女都在城市务工,他们买给长辈的衣服都是当下老人比较时新的款式。还有五爷盗猎时开的农用三轮车也涉及到很多款式,从车型到颜色,先后找过很过照片做参考图,最后才确定了与故事情节最相符的一款。对了,还有书中狗的品种涉及到东北土狗、猎狗大青、母狼狗等,它们各具特色。为了尽量展示中国本土狗的风采,我们和插画师一致认为不要画成外国狗,这个至关重要!为确认它们的参考图,我们殚精竭虑,心力交瘁,甚至修改了部分文字。常常是午夜时分,我的微信还在接受她突然而至的一条信息:李老师,我们把白脸出场的构图改了,让他的背影对着观众,毕竟他不是主角,不能让他抢镜……或是她找到了她认为可能更适合的“黑瞎子沟”屯的图片,尽管她总说她没去过长白山,但她发给我的锦江木屋村的资料可是长白山村落的头部啊……

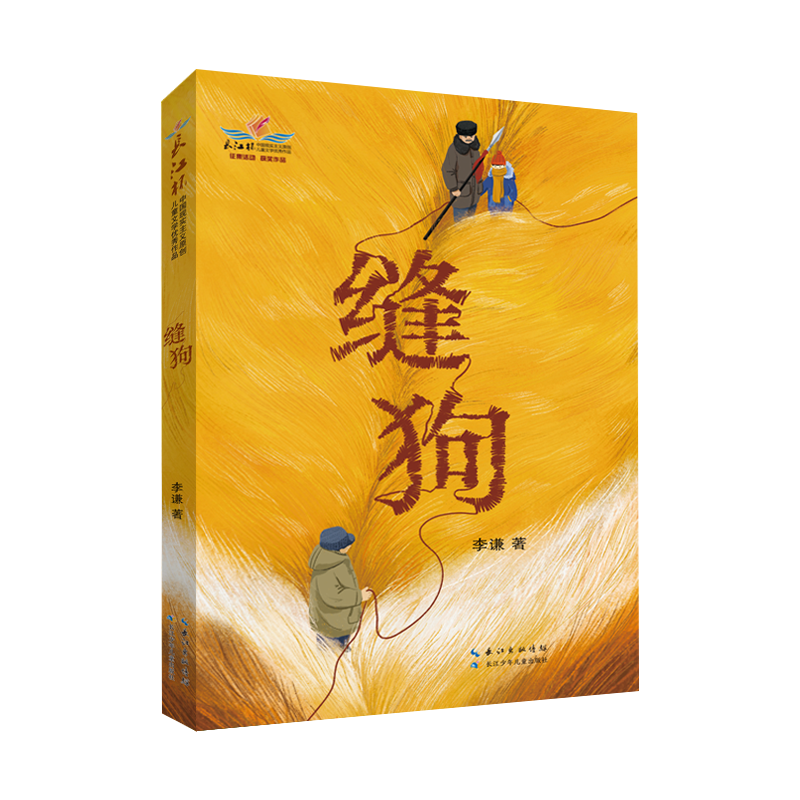

几经斟酌和修改,《缝狗》终于到了下厂印刷的环节。封面是以黄色的狗毛为背景,通过将狗毛艺术化的处理,让狗毛呈现出长茅草的质感,五爷和十四爷分别在茅草丛拨开的路的两头,他们手里牵着一根长长的线,线在路中间缝成了“缝狗”的字样,这条线既缝出了书名,也缝合了他们两兄弟心灵上深深的裂痕,呼应了故事中他们在老死不相往来后最终和解的结局。据说,为了找到匹配封面的扉页纸,陈老师把出版科的样书纸翻了个遍都没有找到满意的,正在纠结要在不甚满意的扉页纸中选哪一款相对好一点的时候,转眼又过了两周。好巧不巧,两周之后社里来了一批新的样书纸,里面竟有一款跟《缝狗》封面颜色、质地、厚度百分百契合的、上面还分布着碎毛羽状的亮黄色彩纸!她发视频与我分享这个好消息时,一改以往的知性温雅,狂喜雀跃之状隔屏可见。

一个还没有来过长白山,却已对长白山“了如指掌”的湖北姑娘,当她有一天真的来到长白山时,一定会有很多惊喜的“发现”的吧。当我脑补出她“发现”时那惊喜的样子,我就会发自内心地微笑,眼睛也有一点发热。

有些故事是天然的“耗材大户”。一本《缝狗》,耗掉了我倾尽心血积攒的很多珍贵素材,七年的等待也足够漫长。但是当它以我想要的样子出现在我面前,我抚摸它宛如真实被毛般丝滑的封面,觉得这个等待真的值。

昨天,我给十四爷的原型人物打电话,告诉他《缝狗》出版了,感谢他曾经的帮助,八月过去当面致谢。他表示欢迎并笑说:“我什么都没做呀,就是给你讲了一些故事!”

对,重要的就是故事。现实主义儿童文学的创作一定是扎根在现实故事的根基之上的。

▲ 本文刊发于2025年8月《全国新书目》作者解读栏目