- 作者简介

- 编辑推荐

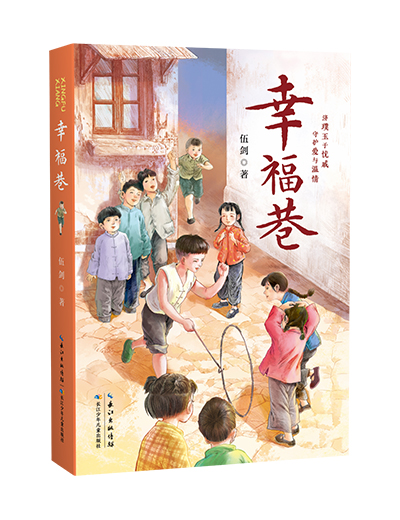

伍剑,中国作家协会会员、中国儿童文学研究会会员、湖北省作家协会儿委会副主任、汉阳作家协会主席,曾多次获得“全国十佳儿童文学作家”称号。在全国各类报刊上发表小说、童话、科幻作品600万字,出版作品60余部,主要作品有《外婆》《西大街》《九岁红》等。

作品入选中宣部“向全国青少年推荐百种优秀出版物”、“十三五”“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划、入选教育部“全国中小学图书馆(室)推荐书目”、农家书屋重点出版物推荐目录等。曾获“桂冠童书”奖、冰心儿童文学奖、陕西省“五个一工程”奖、全球华语科幻星云奖、“大白鲸世界杯”原创幻想儿童文学奖等。

作品入选中宣部“向全国青少年推荐百种优秀出版物”、“十三五”“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划、入选教育部“全国中小学图书馆(室)推荐书目”、农家书屋重点出版物推荐目录等。曾获“桂冠童书”奖、冰心儿童文学奖、陕西省“五个一工程”奖、全球华语科幻星云奖、“大白鲸世界杯”原创幻想儿童文学奖等。

内容推荐

《幸福巷》是一部展现邻里情谊的儿童长篇小说。作品讲述了“我”与父母收养的孤儿宋孟海共同成长的故事。“我”的母亲守护“璞玉”的大爱令人感动,孟海与父亲的互相支持、“我”与孟海之间纯真的友谊展现出善良而美好的人类情感。而幸福巷中原先“同在异乡为异客”的邻里,因为共同生活而建立起了深厚的感情,彼此成为互相依靠的“亲人”的故事,也使爱与温情成为本书隽永的底色。

目录

目录

第一章

小难缠

001

第二章

幸福巷

026

第三章

天兴洲

067

第四章

重回幸福巷

121

第一章

小难缠

001

第二章

幸福巷

026

第三章

天兴洲

067

第四章

重回幸福巷

121

阅读部分章节

第一章

小难缠

一、吃白食的

至今五十年了,那情景不时清晰地浮现在眼前,犹如一幅画、一首诗。

天色甫明,西大街还笼罩在晨曦的薄雾中,房屋朦朦胧胧,倒是道旁的几株银杏树仰着头,伸着脖子柔顺地接受着晨光的沐浴。树枝间,几只小鸟腾飞跳跃、叽喳不停。在不显眼的墙根,几株小草含着露水,显得格外青翠。

大街上已经满是行人,有低着头匆匆忙忙赶路的,有挑着担子叫卖的,有吱呀吱呀推着独轮小车的,更有拉粪的大车沉重地碾轧在大街的石板上,嘎吱作响。随着太阳越升越高,笼罩着大街的雾气消失了,天上没有了云,蓝色的穹隆像锅盖似的把大街罩住。那蓝色从头顶开始,渐渐地淡下去,淡下去,到了大街的尽头,化成淡淡的青烟,缥缥缈缈的。

要说大街一天的开始,应该是在天还没亮的时候。那时没有路灯,整条大街像被一张黑色的大网罩住。天空一片昏暗,只有几颗星星寥落地点缀在上面。大街上已经有人影在活动了,铺陈开来的早点摊蒸汽弥漫,各有各的花样。摊豆皮的张师傅手中的铁锅铲与锅沿不停碰撞着,发出清脆的叮当声,似乎要唤醒沉睡的人们;炸面窝的李叔把打好的米浆用炸面窝的长勺使劲地搅拌,只有这样,炸起来的面窝才会外焦内嫩有嚼劲;要说有趣,还是做杯子米糕的严师傅,他像过家家似的,在拳头大小的木杯下钻一个小孔,把木杯放进上了汽的蒸笼里,往木杯里舀入发酵好的米浆,蒸汽透过木杯的小孔,穿过米浆“突突突”地冒出来,几分钟就蒸好一块米糕;卖豆腐脑的赵大妈也不闲着,她把在家里做好的豆腐脑挑到大街上,搁在地上就吆喝起来:“喂!甜甜嫩嫩的新鲜豆腐脑哟!”

我们家也在大街上摆摊卖热干面,只是不和大家挤在一起,而是把摊子摆在幸福巷口的银杏树下。那棵银杏树有几百年了,但还是那么苍翠、挺拔,充满生机;特别是下雨的时候,繁茂的树冠像一把撑开的绿绒大伞,人们能在树下避雨。

每天早上,我的父亲母亲就把热干面的摊子摆在街边,父亲一支好摊子,母亲便一声不响地埋着头开始生火。生火可是个技术活儿,火柴是要“计划”的,一户人家每个月只能买到两盒,做熟食生意的也只能买四盒,所以每一根火柴都要物尽其用。每天早上,母亲需要用一根火柴点燃炉子。每次生火母亲都是小心翼翼的。她用一张废纸引燃火后,便把破布和废纸一起塞进炉膛,不等废纸和破布烧旺,便把木柴按进去,紧接着在上面压上煤块,于是浓浓的烟雾便升腾起来。如果没有刮风,那升起的烟,便像冻结在空气中的白色的柱子,一动不动;如果有风来,烟就会被风撕成零零散散的碎片,随着风势急速地奔跑,俨然是一片灰蒙蒙的大雾。这是大街上生意人的一种生炉子的方式,能腾出时间去干另外的活计。

这天早上,父亲母亲照例把热干面的摊子支在大街边的那棵老银杏树下。这时天下起小雨,雨滴落到大街上,卷起一阵轻烟。母亲抬头看了一眼天空,便埋下头拿出已经干瘪的火柴盒。空气是潮湿的,母亲连着划了几下,受潮的火柴“嗤”的一声,冒出一道青烟来,但没燃。母亲心疼火柴,为了避风,她把本来佝偻的身子压得更低,头几乎贴近炉口。母亲小心翼翼地再划燃一根火柴,可火苗刚一露头又被风吹熄了。父亲在一旁清理着桌子、凳子和筷子,见母亲划不燃火柴,连忙过来用双手捂成一个圈,让母亲在他手圈里点火。风是精灵,没有穿不过去的地方,第三根火柴又被风吹灭了。“该死的风。”母亲骂了一句。“到张师傅摊上借个火吧!”父亲说。母亲不愿意麻烦人家,她又从火柴盒里掏出一根来。父亲也烦躁起来:“火柴用完了,看下半个月咋办?”母亲瞪了父亲一眼,准备再次划燃手中的火柴。突然,母亲身旁蹿出一个黑色的身影,一声不吭地从口袋里掏出一样东西递给母亲。

母亲也没瞅清黑影是谁,嘴里说了声“啥玩意儿?”便随手接过打火的匣子,在手上掂了掂。母亲在大街上见过人用,只是自己没有尝试,也不知道咋操作,于是接过匣子学着大街上的人,胡乱地摆弄起来。突然“噗”的一声,匣子上跳出一道极为闪亮的光,吓得母亲把匣子丢到了地上。

母亲愣了一下,准备弯腰去捡那匣子,然而那个黑影已经从地上捡起那匣子,又是“噗”的一声响,一团蓝色的火焰升起,那火头被风吹得倒下去,但还是燃着的。这时父亲过来,忙把一张废纸放到火焰上面。废纸燃烧起来,红色的火苗吐着信子。父亲把点燃的纸塞进炉膛,用两根指头拎着一块破布,让燎起的火苗点燃破布,一松手,破布也落进炉膛,然后又塞进去几块破布,炉膛里便冒出浓浓的烟,浓烟中闪烁着微弱的光。母亲慌忙把炉旁搁着的木柴一根根塞进膛内,于是一股浓浓的烟雾如柱般升腾起来。一阵风吹过,浓烟便像蛇一般盘绕成一圈圈的,愈盘愈高,渐渐地消失在空气中……

炉子燃了,母亲喘了一口气,她好像想起什么,抬起头瞅了瞅站在摊子前的人。她感到极为惊奇,眼前站着的竟然是个孩子,脸被蓬乱的头发遮着,头发也是一绺一绺的,像自家门前堆积很久的麻绳,经风吹日晒结成一团团的,又能分辨出一绺一绺的条状。那孩子的衣衫也褴褛得不成样子,双臂只剩下一只袖子;一只手上攥着那火匣子,另一只手上端着一个青花碗。碗不大,却十分干净。

“喂,小难缠,肚子饿了吗?水烧开了,给你下一碗热干面。大娘的热干面在这西大街上可是响当当的牌子,提到我家的面摊子,谁人不知晓。”母亲一边忙碌一边对站在一旁的男孩说。

“小难缠”这三个字是武汉的土话,是专门送给在大街上行乞的小男孩的称呼。在大街上如果遇到小男孩乞讨,他们会像牛皮糖似的缠着你;如果你惹了他们,恐怕你家就要不得安宁,三更半夜会突然飞来一块石头,砸到你家的窗户上。

眼前的这个小难缠其实也是有大号的,叫宋孟海。据说新中国成立前他父亲是上海滩一家洋行的买办,日本人占领上海后,他们一家逃到西大街上。天有不测风云,就在三年前的夏天,小难缠的母亲遭遇意外去世了,一年后他父亲也发急症病逝了,于是小难缠就流落到大街上。新中国成立后,政府安排他住进幸福巷,小难缠没在巷子里待上一天就逃了,他在大街上扯皮拉筋,捣屎棍似的害人,“小难缠”的绰号便传开了。

母亲从身边的水桶里舀起一瓢水,叫小难缠:“嘿,洗把脸吃热干面吧。”

母亲手上的水瓢倾斜着,水顺着葫芦瓢稀稀落落地淌下。小难缠双手接着流下来的水,在脸上擦抹,紧接着黑黢黢的面颊上便滴下黑色泛着油花的水。这会儿,小难缠的小黑脸变成焦黄焦黄的,乍看上去还是像没洗干净的样儿。小难缠的一只眼很木,一般人的眼珠都会转动,有的还像会说话似的;可他的那只眼珠呆呆的,半天不见动一下。眉毛也很粗,一张大嘴的嘴角向下耷拉着,好像随时都要哭似的。

水烧开了,父亲开始掸面。掸面可是做热干面里最具有技术含量的活儿。所谓的掸面,就是把含碱的面条放进已经烧得翻滚的锅水里去煮熟,然后捞起来,快速地让面凉下来。掸面既不能把面条煮趴了,煮了没嚼劲;又不能把面条煮生分了,生分了在吃的时候会粘住牙齿,不爽口。吃热干面其实就是吃掸面师傅的手艺,至于佐料,满大街做热干面的铺子家家如此,没有什么稀罕的。父亲掸面的手艺在大街上是数一数二的,街坊邻里们到我们家的摊子上吃面,图的就是面爽口。

父亲把掸好的面条从锅里捞出来,摊在案板上,均匀地淋上一些麻油,便一只手拿着大芭蕉扇呼呼地给冒着热气的面条扇着风,另一只手则用一双一尺来长的筷子不停地翻动着面条。面条还时不时地被父亲挑起,举过头顶,抖一抖,又落回到案板上。(这一切都是为了让面条尽快地凉下来,只有这样热干面才会爽口。)热腾腾的面条在案板上,热气便从面条上升腾起来,香气也就溢到大街上,钻进还躺在床上的人们的鼻孔里。于是大家打一个哈欠,伸一个懒腰,抓起衣服披在身上准备起床过早。这时父亲的身影是在水汽中浮来飘去的,像云雾中的仙人。

母亲见父亲掸好了面,就用竹篾编织的笊篱把面重新烫了一下,捞出来,加上油、榨菜末、香葱、盐、生抽、白胡椒粉,和着芝麻酱搅拌一下,于是满大街便香气四溢。

“吃吧!”母亲把下好的热干面递给小难缠。

小难缠也不客气,接过碗,甩起筷子,风扫残云一般,三口两口就让面条完全进到肚子里,最后用舌尖把沾在嘴边的芝麻酱卷进嘴里,满足地打个饱嗝,也没有说声“谢谢”,就转身消失在大街的一条小巷。

事情过去,母亲也没有放在心上。不过就是一碗面,谁会放在心上呢!没想到第二天早上,母亲刚把摊子摆好,小难缠的身影又出现了,他手里不仅拿着打火的匣子,还抱着一捆柴火。自然母亲少不了又给他下一碗热干面。第三天,第四天……整整一个月,小难缠每天都会准时准点抱着一些干树枝来到我家的面摊前。母亲什么也不问,每天照例下一碗热干面,还在里面多放一些芝麻酱。

“被缠上了。”父亲有些无可奈何地说。

“话别这样说。一个孩子能吃多少?一个孩子独自在外面乞讨很难的。阿弥陀佛,一碗面一条鲜活的命。想想我们当年,要不是遇到好心人,我们能活到今天?”母亲说。

母亲的话是有道理的。母亲本来是河南周口人,那年家乡大荒,母亲和家人颠沛流离。途中她生了一场大病,后来得到好心人救治,命总算保住了,可一条腿却残疾了。半道上母亲又和家人走散,不知道是怎样跌跌撞撞、饥餐露宿,流落在大街上。后来,母亲住进了幸福巷,并且遇见了我的父亲。其实,幸福巷的人十有八九都是从外乡来汉的,很多是做手艺流浪的工匠,新中国成立后被政府安置到幸福巷。政府不仅给他们提供生活补助,还扶持他们做点小生意补贴家用。所以,“幸福巷”是名副其实的幸福巷。

那天下午刚有点太阳的影子,天气却是热烘烘的。母亲拎着篮子到陡码头下的西桥巷买菜,刚走下陡码头的石阶,就看到前面有一群人围成一个圈,并不时发出兴奋惊讶的叫喊声。母亲才没有闲心思去看把戏,父亲每天晚上要嘬一口酒,没有几个像样子的荤菜,父亲会不高兴的。别看在家里什么事情都是母亲说了算,论脾气母亲也是说一不二,但母亲就是天生操劳的命,大大小小的事她都必须亲力亲为,哪怕是每天的菜式有没有与前一天重复的,父亲的酒杯里要倒多少酒,等等这样的事。

西桥巷本来道很宽敞,今天却被人挤满了。母亲只得靠着墙根在人群中挤,突然听到围着的人堆里发出一阵阵叫好的声音。母亲扭过头,顺着声音看过去,只见圈子里站着一个穿长衫的人,戴着大檐礼帽,柔软的鬈发从帽檐边露出来,将大大的鼻头衬得十分醒目。在大街上表演把戏的人,来来往往,母亲几乎都熟识他们的面孔、他们耍的把戏。这个耍把戏的人,母亲第一次见到,她好奇地停下脚步,看了一眼。只见那耍把戏的人用白纸叠成一只鸽子,然后轻轻一甩,白纸的鸽子就变成真的鸽子飞起来。这样的把戏大街上的人见多了,故而这次没人叫好。耍把戏的人尴尬地笑了笑,本就塌陷的鼻梁被埋进笑容里。接着耍把戏的人走到圈边,找一个围着头巾的乡下人要了一张一毛的纸币,举在手上,一边绕着圈让人看是不是真的纸币,一边嘴里高声喊道:“大爹,大妈,兄弟姐妹们,看好啦!看好啦!”他转了一圈便把纸币放在一张凳子上,左拳对着那张纸币一击,然后展开,纸币变成白纸了。

“好!”围着看热闹的人群惊讶地爆发出一阵叫好声。

母亲没兴趣,转身准备挤出人圈去买菜。就在这时,母亲看到了同样挤在人圈中的小难缠,他的一只脏手伸进一个聚精会神看把戏的人的口袋里。母亲沉下脸,挤过去一把抓住小难缠的手,使劲拽到怀里:“哎哟,我的乖乖!干吗呢?”

手突然被母亲抓住,小难缠本能地一甩手,像身体上布满黏液的泥鳅,没等母亲明白过来,就从她手上溜走了。

场地上人挤人,小难缠早已不见踪影。

母亲空着手四处张望。

小难缠

一、吃白食的

至今五十年了,那情景不时清晰地浮现在眼前,犹如一幅画、一首诗。

天色甫明,西大街还笼罩在晨曦的薄雾中,房屋朦朦胧胧,倒是道旁的几株银杏树仰着头,伸着脖子柔顺地接受着晨光的沐浴。树枝间,几只小鸟腾飞跳跃、叽喳不停。在不显眼的墙根,几株小草含着露水,显得格外青翠。

大街上已经满是行人,有低着头匆匆忙忙赶路的,有挑着担子叫卖的,有吱呀吱呀推着独轮小车的,更有拉粪的大车沉重地碾轧在大街的石板上,嘎吱作响。随着太阳越升越高,笼罩着大街的雾气消失了,天上没有了云,蓝色的穹隆像锅盖似的把大街罩住。那蓝色从头顶开始,渐渐地淡下去,淡下去,到了大街的尽头,化成淡淡的青烟,缥缥缈缈的。

要说大街一天的开始,应该是在天还没亮的时候。那时没有路灯,整条大街像被一张黑色的大网罩住。天空一片昏暗,只有几颗星星寥落地点缀在上面。大街上已经有人影在活动了,铺陈开来的早点摊蒸汽弥漫,各有各的花样。摊豆皮的张师傅手中的铁锅铲与锅沿不停碰撞着,发出清脆的叮当声,似乎要唤醒沉睡的人们;炸面窝的李叔把打好的米浆用炸面窝的长勺使劲地搅拌,只有这样,炸起来的面窝才会外焦内嫩有嚼劲;要说有趣,还是做杯子米糕的严师傅,他像过家家似的,在拳头大小的木杯下钻一个小孔,把木杯放进上了汽的蒸笼里,往木杯里舀入发酵好的米浆,蒸汽透过木杯的小孔,穿过米浆“突突突”地冒出来,几分钟就蒸好一块米糕;卖豆腐脑的赵大妈也不闲着,她把在家里做好的豆腐脑挑到大街上,搁在地上就吆喝起来:“喂!甜甜嫩嫩的新鲜豆腐脑哟!”

我们家也在大街上摆摊卖热干面,只是不和大家挤在一起,而是把摊子摆在幸福巷口的银杏树下。那棵银杏树有几百年了,但还是那么苍翠、挺拔,充满生机;特别是下雨的时候,繁茂的树冠像一把撑开的绿绒大伞,人们能在树下避雨。

每天早上,我的父亲母亲就把热干面的摊子摆在街边,父亲一支好摊子,母亲便一声不响地埋着头开始生火。生火可是个技术活儿,火柴是要“计划”的,一户人家每个月只能买到两盒,做熟食生意的也只能买四盒,所以每一根火柴都要物尽其用。每天早上,母亲需要用一根火柴点燃炉子。每次生火母亲都是小心翼翼的。她用一张废纸引燃火后,便把破布和废纸一起塞进炉膛,不等废纸和破布烧旺,便把木柴按进去,紧接着在上面压上煤块,于是浓浓的烟雾便升腾起来。如果没有刮风,那升起的烟,便像冻结在空气中的白色的柱子,一动不动;如果有风来,烟就会被风撕成零零散散的碎片,随着风势急速地奔跑,俨然是一片灰蒙蒙的大雾。这是大街上生意人的一种生炉子的方式,能腾出时间去干另外的活计。

这天早上,父亲母亲照例把热干面的摊子支在大街边的那棵老银杏树下。这时天下起小雨,雨滴落到大街上,卷起一阵轻烟。母亲抬头看了一眼天空,便埋下头拿出已经干瘪的火柴盒。空气是潮湿的,母亲连着划了几下,受潮的火柴“嗤”的一声,冒出一道青烟来,但没燃。母亲心疼火柴,为了避风,她把本来佝偻的身子压得更低,头几乎贴近炉口。母亲小心翼翼地再划燃一根火柴,可火苗刚一露头又被风吹熄了。父亲在一旁清理着桌子、凳子和筷子,见母亲划不燃火柴,连忙过来用双手捂成一个圈,让母亲在他手圈里点火。风是精灵,没有穿不过去的地方,第三根火柴又被风吹灭了。“该死的风。”母亲骂了一句。“到张师傅摊上借个火吧!”父亲说。母亲不愿意麻烦人家,她又从火柴盒里掏出一根来。父亲也烦躁起来:“火柴用完了,看下半个月咋办?”母亲瞪了父亲一眼,准备再次划燃手中的火柴。突然,母亲身旁蹿出一个黑色的身影,一声不吭地从口袋里掏出一样东西递给母亲。

母亲也没瞅清黑影是谁,嘴里说了声“啥玩意儿?”便随手接过打火的匣子,在手上掂了掂。母亲在大街上见过人用,只是自己没有尝试,也不知道咋操作,于是接过匣子学着大街上的人,胡乱地摆弄起来。突然“噗”的一声,匣子上跳出一道极为闪亮的光,吓得母亲把匣子丢到了地上。

母亲愣了一下,准备弯腰去捡那匣子,然而那个黑影已经从地上捡起那匣子,又是“噗”的一声响,一团蓝色的火焰升起,那火头被风吹得倒下去,但还是燃着的。这时父亲过来,忙把一张废纸放到火焰上面。废纸燃烧起来,红色的火苗吐着信子。父亲把点燃的纸塞进炉膛,用两根指头拎着一块破布,让燎起的火苗点燃破布,一松手,破布也落进炉膛,然后又塞进去几块破布,炉膛里便冒出浓浓的烟,浓烟中闪烁着微弱的光。母亲慌忙把炉旁搁着的木柴一根根塞进膛内,于是一股浓浓的烟雾如柱般升腾起来。一阵风吹过,浓烟便像蛇一般盘绕成一圈圈的,愈盘愈高,渐渐地消失在空气中……

炉子燃了,母亲喘了一口气,她好像想起什么,抬起头瞅了瞅站在摊子前的人。她感到极为惊奇,眼前站着的竟然是个孩子,脸被蓬乱的头发遮着,头发也是一绺一绺的,像自家门前堆积很久的麻绳,经风吹日晒结成一团团的,又能分辨出一绺一绺的条状。那孩子的衣衫也褴褛得不成样子,双臂只剩下一只袖子;一只手上攥着那火匣子,另一只手上端着一个青花碗。碗不大,却十分干净。

“喂,小难缠,肚子饿了吗?水烧开了,给你下一碗热干面。大娘的热干面在这西大街上可是响当当的牌子,提到我家的面摊子,谁人不知晓。”母亲一边忙碌一边对站在一旁的男孩说。

“小难缠”这三个字是武汉的土话,是专门送给在大街上行乞的小男孩的称呼。在大街上如果遇到小男孩乞讨,他们会像牛皮糖似的缠着你;如果你惹了他们,恐怕你家就要不得安宁,三更半夜会突然飞来一块石头,砸到你家的窗户上。

眼前的这个小难缠其实也是有大号的,叫宋孟海。据说新中国成立前他父亲是上海滩一家洋行的买办,日本人占领上海后,他们一家逃到西大街上。天有不测风云,就在三年前的夏天,小难缠的母亲遭遇意外去世了,一年后他父亲也发急症病逝了,于是小难缠就流落到大街上。新中国成立后,政府安排他住进幸福巷,小难缠没在巷子里待上一天就逃了,他在大街上扯皮拉筋,捣屎棍似的害人,“小难缠”的绰号便传开了。

母亲从身边的水桶里舀起一瓢水,叫小难缠:“嘿,洗把脸吃热干面吧。”

母亲手上的水瓢倾斜着,水顺着葫芦瓢稀稀落落地淌下。小难缠双手接着流下来的水,在脸上擦抹,紧接着黑黢黢的面颊上便滴下黑色泛着油花的水。这会儿,小难缠的小黑脸变成焦黄焦黄的,乍看上去还是像没洗干净的样儿。小难缠的一只眼很木,一般人的眼珠都会转动,有的还像会说话似的;可他的那只眼珠呆呆的,半天不见动一下。眉毛也很粗,一张大嘴的嘴角向下耷拉着,好像随时都要哭似的。

水烧开了,父亲开始掸面。掸面可是做热干面里最具有技术含量的活儿。所谓的掸面,就是把含碱的面条放进已经烧得翻滚的锅水里去煮熟,然后捞起来,快速地让面凉下来。掸面既不能把面条煮趴了,煮了没嚼劲;又不能把面条煮生分了,生分了在吃的时候会粘住牙齿,不爽口。吃热干面其实就是吃掸面师傅的手艺,至于佐料,满大街做热干面的铺子家家如此,没有什么稀罕的。父亲掸面的手艺在大街上是数一数二的,街坊邻里们到我们家的摊子上吃面,图的就是面爽口。

父亲把掸好的面条从锅里捞出来,摊在案板上,均匀地淋上一些麻油,便一只手拿着大芭蕉扇呼呼地给冒着热气的面条扇着风,另一只手则用一双一尺来长的筷子不停地翻动着面条。面条还时不时地被父亲挑起,举过头顶,抖一抖,又落回到案板上。(这一切都是为了让面条尽快地凉下来,只有这样热干面才会爽口。)热腾腾的面条在案板上,热气便从面条上升腾起来,香气也就溢到大街上,钻进还躺在床上的人们的鼻孔里。于是大家打一个哈欠,伸一个懒腰,抓起衣服披在身上准备起床过早。这时父亲的身影是在水汽中浮来飘去的,像云雾中的仙人。

母亲见父亲掸好了面,就用竹篾编织的笊篱把面重新烫了一下,捞出来,加上油、榨菜末、香葱、盐、生抽、白胡椒粉,和着芝麻酱搅拌一下,于是满大街便香气四溢。

“吃吧!”母亲把下好的热干面递给小难缠。

小难缠也不客气,接过碗,甩起筷子,风扫残云一般,三口两口就让面条完全进到肚子里,最后用舌尖把沾在嘴边的芝麻酱卷进嘴里,满足地打个饱嗝,也没有说声“谢谢”,就转身消失在大街的一条小巷。

事情过去,母亲也没有放在心上。不过就是一碗面,谁会放在心上呢!没想到第二天早上,母亲刚把摊子摆好,小难缠的身影又出现了,他手里不仅拿着打火的匣子,还抱着一捆柴火。自然母亲少不了又给他下一碗热干面。第三天,第四天……整整一个月,小难缠每天都会准时准点抱着一些干树枝来到我家的面摊前。母亲什么也不问,每天照例下一碗热干面,还在里面多放一些芝麻酱。

“被缠上了。”父亲有些无可奈何地说。

“话别这样说。一个孩子能吃多少?一个孩子独自在外面乞讨很难的。阿弥陀佛,一碗面一条鲜活的命。想想我们当年,要不是遇到好心人,我们能活到今天?”母亲说。

母亲的话是有道理的。母亲本来是河南周口人,那年家乡大荒,母亲和家人颠沛流离。途中她生了一场大病,后来得到好心人救治,命总算保住了,可一条腿却残疾了。半道上母亲又和家人走散,不知道是怎样跌跌撞撞、饥餐露宿,流落在大街上。后来,母亲住进了幸福巷,并且遇见了我的父亲。其实,幸福巷的人十有八九都是从外乡来汉的,很多是做手艺流浪的工匠,新中国成立后被政府安置到幸福巷。政府不仅给他们提供生活补助,还扶持他们做点小生意补贴家用。所以,“幸福巷”是名副其实的幸福巷。

那天下午刚有点太阳的影子,天气却是热烘烘的。母亲拎着篮子到陡码头下的西桥巷买菜,刚走下陡码头的石阶,就看到前面有一群人围成一个圈,并不时发出兴奋惊讶的叫喊声。母亲才没有闲心思去看把戏,父亲每天晚上要嘬一口酒,没有几个像样子的荤菜,父亲会不高兴的。别看在家里什么事情都是母亲说了算,论脾气母亲也是说一不二,但母亲就是天生操劳的命,大大小小的事她都必须亲力亲为,哪怕是每天的菜式有没有与前一天重复的,父亲的酒杯里要倒多少酒,等等这样的事。

西桥巷本来道很宽敞,今天却被人挤满了。母亲只得靠着墙根在人群中挤,突然听到围着的人堆里发出一阵阵叫好的声音。母亲扭过头,顺着声音看过去,只见圈子里站着一个穿长衫的人,戴着大檐礼帽,柔软的鬈发从帽檐边露出来,将大大的鼻头衬得十分醒目。在大街上表演把戏的人,来来往往,母亲几乎都熟识他们的面孔、他们耍的把戏。这个耍把戏的人,母亲第一次见到,她好奇地停下脚步,看了一眼。只见那耍把戏的人用白纸叠成一只鸽子,然后轻轻一甩,白纸的鸽子就变成真的鸽子飞起来。这样的把戏大街上的人见多了,故而这次没人叫好。耍把戏的人尴尬地笑了笑,本就塌陷的鼻梁被埋进笑容里。接着耍把戏的人走到圈边,找一个围着头巾的乡下人要了一张一毛的纸币,举在手上,一边绕着圈让人看是不是真的纸币,一边嘴里高声喊道:“大爹,大妈,兄弟姐妹们,看好啦!看好啦!”他转了一圈便把纸币放在一张凳子上,左拳对着那张纸币一击,然后展开,纸币变成白纸了。

“好!”围着看热闹的人群惊讶地爆发出一阵叫好声。

母亲没兴趣,转身准备挤出人圈去买菜。就在这时,母亲看到了同样挤在人圈中的小难缠,他的一只脏手伸进一个聚精会神看把戏的人的口袋里。母亲沉下脸,挤过去一把抓住小难缠的手,使劲拽到怀里:“哎哟,我的乖乖!干吗呢?”

手突然被母亲抓住,小难缠本能地一甩手,像身体上布满黏液的泥鳅,没等母亲明白过来,就从她手上溜走了。

场地上人挤人,小难缠早已不见踪影。

母亲空着手四处张望。